Tag Archives: sicurezza

Ancora con questa storia che i pedoni si buttano?

Gli ultimi dati consolidati ISTAT 2023 ci dicono che sulle strade italiane sono morti 485 pedoni, e purtroppo la stima preliminare di ASAPS per il 2024 ci riporta ancora 475 decessi (ma il numero definitivo ISTAT sarà quasi certamente peggiore).

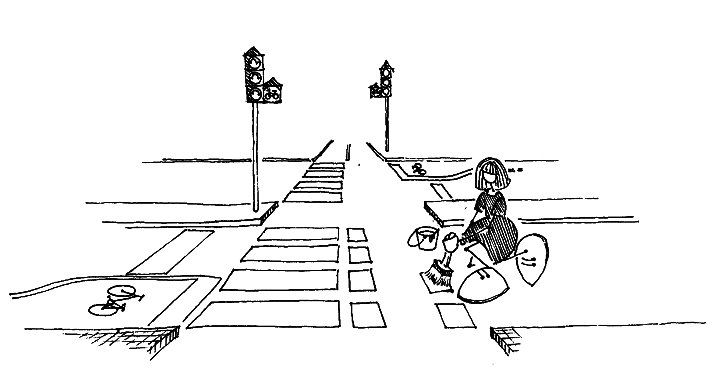

E non è iniziato meglio il 2025: sempre secondo ASAPS, sono 43 i decessi nel mese di gennaio (di cui 23 avevano più di 65 anni) con un deciso incremento rispetto ai 31 di gennaio 2024. Di notevole sconforto il fatto che 26 investimenti mortali sono avvenuti sulle strisce pedonali. Sintetizzando, in un mese +38% di pedoni morti, di cui il 53% over65 e 60% sulle strisce pedonali: a fronte di questi numeri impressionanti, ciò che avvilisce è l’accettazione passiva di questa mattanza, a partire dall’opinione di quei cittadini che scaricano la colpa sulle vittime, nonostante i numeri certifichino essere in maggioranza persone di una certa età sulle strisce pedonali che difficilmente si “buttano” senza guardare.

Ma certo non fanno di meglio le istituzioni che non hanno ancora trovato il modo di arginare il fenomeno. Anzi, recentemente una campagna sicurezza della regione Lombardia è stata sospesa, ammettendo «passaggi fuorvianti» come «molti pedoni danno per scontato di avere sempre la precedenza, senza tenere conto che la sicurezza dipende anche dalla loro attenzione».

La realtà è che il fenomeno dei pedoni che “compaiono” sulle strisce è da addebitare principalmente a fattori legati a comportamenti di chi guida. Per primo alla distrazione: manuale (maneggiare sigarette, rasoi, trucchi, bere o mangiare), visiva (guardare il navigatore, leggere un messaggio, cercare qualcosa) o cognitiva (pensare a problemi, ripassare mentalmente un discorso, organizzare la giornata). Tutti comportamenti che dilatano tempi e spazi di frenata. Poi alla velocità: già a 50kmh il cono visivo di chi guida è la molto più stretto che a 30kmh, con l’effetto che tutti gli oggetti periferici vengono catturati dagli occhi ma rimossi dal cervello (il pedone c’è ma non si vede). Ed infine al parcheggio irregolare che riduce di molto la visibilità nelle vicinanze di attraversamenti pedonali.

D’altronde ricerche ANAS del 2023/24 concludono che il voto che gli italiani danno a sé stessi come guidatori è quasi 9, mentre il giudizio che hanno degli altri guidatori si attesta solo su una media di 5.4. Addirittura, per il 51% degli italiani non è pericoloso superare i limiti di velocità, soltanto il 34,7% ritiene utile rispettarli mentre il 16,4% ritiene che un guidatore esperto possa superarli.

Victim blaming, sopravalutazione delle proprie capacità, negazione degli effetti della velocità: è difficile sperare di avere meno pedoni morti sulle strade.

I danni del pensiero semplice: avremo imparato qualcosa?

Nelle ultime tre settimane vi abbiamo proposto una serie di articoli su alcune semplificazioni adottate negli ultimi decenni nelle nostre città che hanno prodotto diversi danni sul tessuto urbano, ed una preoccupante assuefazione dei cittadini a vivere in città sempre più brutte ed inospitali.

In quelle riflessioni sono stati semplicemente riportati gli effetti delle trasformazioni urbane già evidenti dapprima nelle città americane e poi in Nord Europa, ed alle quali anche i paesi mediterranei purtroppo si sono adeguati alla fine del Novecento. Zonizzazione delle funzioni delle città, separazione dei flussi degli spostamenti, marginalizzazione dei cittadini non motorizzati hanno dato il loro contribuito alla disgregazione di un tessuto sociale unico come quello italiano.

E’ interessante sapere che quegli articoli sono stati pubblicati originariamente nel 2010 sul nostro giornalino trimestrale “Infobici”, e risulta evidente che in questi 15 anni non è cambiato nulla nelle pratiche urbanistiche. E ciò è tanto più grave in quanto si deve prendere atto che i problemi della qualità dei rapporti nello spazio pubblico, nel frattempo, sono stati amplificati da fenomeni globali come la progressiva digitalizzazione del commercio e dei servizi (nonché delle relazioni umane), un turismo sempre più invadente, un crescente flusso immigratorio mal gestito, una economia da reinventare ed un cambiamento climatico sempre più repentino. Tutto passando da una pandemia che, oggettivamente, ha acuito ed esacerbato le tensioni e le diffidenze interpersonali.

Le città devono cambiare in fretta per adattarsi alle nuove sfide che vedono il bisogno di recuperare in ogni quartiere le funzioni di aggregazione e condivisione pacifica dello spazio: lo stanno facendo in tutta Europa e sembrano averne consapevolezza anche i tanti cittadini attivi modenesi che nei recenti laboratori partecipati hanno chiesto all’amministrazione luoghi pubblici più verdi, più accoglienti, puliti, più inclusivi di ogni età e fascia sociale, con un’urbanistica che unisce, facilità gli spostamenti e le funzioni di prossimità e non separa e riserva 80% dello spazio pubblico ad asfalto.

Perché, come scriveva il nostro presidente Giorgio Castelli nel 2010, “certamente non si può attribuire l’attuale senso di insicurezza alle sole scelte urbanistiche, ma è altrettanto certo che strade anonime producano gente anonima ed insicura”.

Psicologia del traffico e ostacoli all’uso della bicicletta

Qualche anno fa un gruppo di psicologi sociali dell’Università di Bologna ha analizzato e catalogato decine di studi dedicati alle collisioni tra veicoli motorizzati e biciclette in una rassegna sistematica della letteratura scientifica.

L’analisi del gruppo di ricerca Unibo – coordinato dal Dipartimento di Psicologia – evidenzia due cause principali per gli incidenti che coinvolgono i ciclisti: i comportamenti di chi si muove in strada e le caratteristiche delle infrastrutture stradali.

Un problema importante è quello della precedenza, che spesso non viene data correttamente; spesso però la causa è la mancata percezione della presenza di una bici in strada. Ci sono i “blind spot”, angoli ciechi nel campo visivo dell’automobilista che impediscono di inquadrare per tempo gli utenti deboli della strada, ma le collisioni si verificano anche quando il ciclista è ben visibile: un fenomeno noto come “looked but failed to see”, guardare senza riuscire a vedere. Spiega il ricercatore Unibo Gabriele Prati che il nostro cervello focalizza l’attenzione sugli stimoli attesi come possibili macchine in arrivo, ma ne tralascia altri meno attesi. “Così non si riescono a percepire alcuni elementi rilevanti per la propria e altrui sicurezza, ad esempio un utente vulnerabile della strada che sta sopraggiungendo”.

Ecco perché quando le bici sono invece molto presenti gli incidenti calano (‘safety in numbers’): all’aumentare del numero dei ciclisti, aumenta la sicurezza dei ciclisti stessi. I conducenti di automobili diventano più consapevoli della presenza dei ciclisti e migliorano la loro capacità di anticiparne la presenza nel traffico.

Per quel che riguarda le infrastrutture, i risultati sono in parte controintuitivi. Se da un lato, infatti, la presenza di piste ciclabili separate dal traffico motorizzato gioca un ruolo importante per la sicurezza dei ciclisti, dall’altro le corsie riservate ai ciclisti possono rivelarsi particolarmente pericolose in prossimità degli incroci. Quando le due ruote restano a lungo fuori dal campo visivo (perché c’è una separazione tra traffico motorizzato e traffico ciclabile) chi è in macchina si trova meno preparato a reagire alla loro presenza improvvisa.

“Per questo motivo – conclude Gabriele Prati – la raccomandazione è quella di un mix fra infrastrutture per i ciclisti, separate dal traffico motorizzato, e strade a velocità ridotta (come ad esempio le ‘Zone 30’), dove due e quattro ruote condividono la carreggiata”.

Autovelox truffa? Allora aboliamo I limiti di velocità

Quando si sente parlare di truffe, si pensa subito al finto addetto del gas che tenta di intrufolarsi nelle case degli anziani con una scusa, per derubarli. Invece ultimamente la “truffa” per eccellenza sembra diventata quella degli autovelox, o almeno così sostiene nientepopodimeno che il Ministero dei Trasporti, che in un documento sulla “sicurezza stradale” titola “BASTA AUTOVELOX TRUFFA”, col sottotitolo “via gli impianti mangiasoldi, meno burocrazia, utilizzo solo di strumenti certificati, tutelando i cittadini da multe pazze”.

Vien da chiedere se il Ministro sa che, per direttiva del suo Ministero, solo dispositivi certificatissimi possono essere installati da sempre, e che ogni postazione fissa deve avere il via libera del Prefetto competente per territorio, al termine di un procedimento amministrativo di valutazione. L’iter per l’installazione è complesso, e i requisiti della strada molti: ci deve essere un rettilineo, senza frequenti intersezioni con altre strade e senza attraversamenti a raso. Inoltre, gli autovelox devono essere segnalati in anticipo: cosa c’è di truffaldino in tutto ciò?

Gli autovelox fanno scattare la multa se la velocità del veicolo supera quella stabilita per quella strada in base alle sue caratteristiche e anche alle convenzioni internazionali: il limite non è interpretabile, chi lo infrange viola una norma e mette a repentaglio se stesso e gli altri. Se le sanzioni volte a sanzionare il non rispetto del limite sono multe “pazze”, tanto vale, suggerisce Lorenzo Berselli, Ispettore della Polizia di Stato, responsabile della comunicazione di ASAPS, abolire tutte le multe per eccesso di velocità e già che ci siamo abolire del tutto anche i limiti di velocità. Bisognerebbe però rivedere anche le leggi della fisica, perché evidentemente quello che ci insegnano sulla velocità di impatto in caso di incidente è sbagliato. E bisognerebbe sospendere le indagini su Fleximan, che agirebbe nell’adempimento di un dovere sociale: e infatti anche i sindaci cedono sugli autovelox, “dobbiamo tener conto del sentire dei cittadini”.

Paola Di Caro, giornalista del Corriere della Sera che 18 mesi fa ha perso il figlio Francesco, travolto da un’auto mentre era sul marciapiede a Roma, scrive: “Vorrei che solo un giorno nella sua vita -uno solo- Fleximan provasse quello che provo io quando vado sulla Colombo, dove mio figlio è stato ammazzato, a sistemare i fiori. E poi vado al Verano, dove l’ho visto rinchiudere per sempre dietro una colata di cemento. A 18 anni”.

La formazione alla sicurezza? Si fa in strada

Con 54 vittime per milione di abitanti, ISTAT certifica che nel 2022 le strade italiane sono tra le più pericolose in Europa (6 posizioni perse, 19° paese su 27). La migliore, la Svezia, ne conta solo 22 e la media UE è di 46 morti per milione di abitanti. Mentre altri paesi stanno migliorando le loro performance, noi continuiamo ad avere oltre 3.100 morti, 204.000 feriti di cui 19.900 gravi. Uno zoccolo duro che rimane immutato da alcuni anni, dopo che precedenti miglioramenti erano arrivati da una maggior sicurezza sulle auto, e da alcune norme come la patente a punti, le regole per neopatentati, gli alcoltest.

Molti pensano che sia la mancanza di cultura a marcare la differenza tra noi italiani e gli altri paesi europei, ed infatti nelle nuove norme proposte dal Ministro Salvini ci sono anche bonus per i ragazzi che decidono (volontariamente) di frequentare corsi di sicurezza stradale.

Non neghiamo che la formazione nella età giovanile sia una cosa importante, ed anche noi come tante altre istituzioni siamo impegnati da anni con incontri nelle scuole, già a partire dalle elementari. Ma sono sempre poche ore nella vita di uno studente, ed i messaggi che proviamo a far passare poi si scontrano quotidianamente in strada con i comportamenti dei loro genitori.

Per non parlare della martellante industria automotive che tutti i giorni ci racconta come sia divertente, adrenalinico e passionale guidare le loro auto. Una fonte di piacere e realizzazione personale, con guidatori nel pieno controllo dei loro mezzi su strade vuote e prive di pericoli, con incredibili mezzi tecnologici di assistenza.

Come se guidare un’auto nel 99% dei casi non fosse un mero, noioso, frustrante spostamento da casa al lavoro, o in palestra od a fare la spesa, ma che con l’auto giusta si possa trasformare in una rigenerante avventura cittadina.

Dovete ammettere che in un diciottenne è difficile contrastare con qualche ora di formazione scolastica questo bombardamento di segnali controversi che arrivano dai genitori e dai media. A questi messaggi si sommano le voci di chi afferma che i velox servono a far cassa, e chiedere strade cittadine ridisegnate per rendere difficile superare i 30kmh sia eco-terrorismo che vuole fermare il progresso, quando invece sono le strategie di sicurezza di maggior successo in Europa.

Si, ne abbiamo tanta di strada da fare nella formazione di una nuova cultura della sicurezza. Non solo a scuola però.

Carrarmati o bimbi in bici? Visioni di due città

Carrarmati o bimbi in bici? Visioni di due città

Da qualche giorno si parla molto della collisione tra il SUV di Ciro Immobile, capitano della Lazio e calciatore della Nazionale, e un tram con 25 persone a bordo. La dinamica è al vaglio della polizia, resta il fatto che il SUV di Immobile, con una massa a vuoto di 2,5 tonnellate, è riuscito a far uscire dai binari un tram con un peso di oltre 30 tonnellate, fortunatamente senza conseguenze fatali per nessuno. Andrea Spinosa, esperto di trasporti, ha stimato con qualche calcolo di fisica che un tale effetto sul tram si poteva verificare con una velocità presunta del SUV di circa 80 km/h. Ma se invece fosse vero che non superava i 50 km/h, come da lui dichiarato, allora appare ancora più impressionante la potenza generata da questi mezzi.

Immobile, che stava accompagnando le figlie a un saggio di danza, ha commentato: “Se fossimo stati nella macchina piccola non so cosa poteva succedere, ce la siamo vista bruttissima”, ma vale il contrario: se al posto del tram ci fosse stata una “macchina piccola”, o qualcuno in bici o in monopattino, il bilancio della collisione sarebbe stato indubbiamente più grave. Invece, guidando a velocità ridotta (tipo 30 km/h) probabilmente ci sarebbe stato il tempo di frenare e questa collisione non si sarebbe verificata, e comunque con un’auto più piccola avrebbe avuto un impatto meno importante.

Le persone acquistano i SUV per sentirsi sicure, ma paradossalmente sono meno sicuri delle auto “normali”, sia per chi sta fuori che per chi sta dentro l’abitacolo. Chi è alla guida è ingannato dal senso di protezione che offrono, è incoraggiato a rischiare di più, ad accelerare di più, ma la loro altezza raddoppia le chances che si ribaltino in caso di collisioni. Le statistiche mostrano che la probabilità di morire in una collisione alla guida di un SUV è dell’11% più alta che in un’auto “normale”. I SUV sono ancor più letali per gli altri, a causa del loro peso enorme, della visibilità più ridotta (un bimbo davanti al cofano di un SUV risulta invisibile) e dell’altezza. Mentre in un’auto “normale” il paraurti colpisce un pedone alle gambe, lanciandolo sul cofano, un SUV lo colpisce direttamente al torso, o alla testa, e poi lo schiaccia con le ruote.

E’ questa la visione di città che vogliamo? Una città dove le strade urbane sono un territorio ostile, le collisioni sono sempre in agguato, e quindi bisogna guidare dei carrarmati per sentirsi “sicuri”? O una città dove le strade sono luoghi di incontro, interazione sociale, scambio, dove anche bambini anziani e disabili possono muoversi in sicurezza, dove si può camminare e pedalare e anche guidare un’utilitaria senza sentirsi sempre in pericolo di vita?

Prima la velocità

La sicurezza dei ciclisti è spesso invocata chiedendo a gran voce provvedimenti nei confronti delle biciclette (freni inefficaci, luci non funzionanti), delle infrastrutture (piste ciclabili ovunque, anche in città), e del ciclista (educazione stradale, casco obbligatorio, abbigliamento ad alta visibilità).

Questi Commissari Tecnici del Traffico si scordano sempre dei provvedimenti da applicare al traffico motorizzato, e guardano alla bicicletta come corpo estraneo del traffico, da relegare solo al tempo libero. Tanto che nei loro commenti da bar o bacheche virtuali, per i pedoni ed i ciclisti auspicano un futuro da riserva indiana su ciclabili protette, non nascondendo il sogno di separare completamente la mobilità pedonale e ciclistica dalla mobilità generale.

Purtroppo per loro, i freddi numeri sugli incidenti stradali presentano il vero problema: la velocità dei mezzi motorizzati è la prima causa degli incidenti e dei morti, seguita dalla distrazione alla guida. Il 40% degli automobilisti dichiara di non rispettare, quasi sempre, i limiti di velocità nel centro urbano.

Bisogna allora intervenire sull’intera superficie stradale, ridisegnando gli spazi per abbassare le velocità e garantire una coesistenza in sicurezza a tutti, tramite ampliamento dei marciapiedi, costruzione delle isole spartitraffico salvagente, riduzione delle dimensioni delle corsie di marcia.

Basta sostanzialmente riproporre i caratteri tipici dei nostri centri storici, dove la velocità contenuta e la presenza diffusa di pedoni e ciclisti fa aumentare la sicurezza. Perché così facendo si diffonde tra chi guida, tutti i mezzi, la percezione diffusa del rischio, e così la guida viene automaticamente adeguata al pericolo reale.

Il Nuovo Codice della Strada

Il nuovo Codice della Strada è uscito dalle commissioni del Senato ed è stato adottato un testo base che prevede alcuni punti di indubbio valore come le strade scolastiche e la casa avanzata per i ciclisti ai semafori.

Più controversa la possibilità per le bici di usare le corsie preferenziali degli autobus: in alcune città funziona bene, ma non tutti gli esperti sono d’accordo con mettere le bici in concorrenza con il TPL.

C’è poi l’introduzione della distanza minima di un 1,5 metri in fase di sorpasso di un ciclista: è un messaggio importante perché è giusto che la sicurezza di chi pedala sia soprattutto a carico dell’utente motorizzato. Qualcuno dice che sarà una violazione difficile da accertare: secondo noi è semplice perché conti alla mano la bici occupa quasi 1 metro, a cui si aggiungono 2 metri dell’auto e 1,5 metri di distanza di sicurezza, che fanno 4,5 metri in tutto. Non sono molte le corsie stradali di tali dimensioni e quindi se non vedremo sanzionare i sorpassi fatti senza mettere la freccia e superare la mezzeria, sapremo se la norma sarà solo simbolica o no.

Mancano però due tasselli fondamentali per migliorare la sicurezza e la fruibilità delle strade per tutti: l’introduzione del limite di 30 km/h come velocità standard nelle strade locali in città e il doppio senso ciclabile: FIAB ed altre associazioni hanno presentato un emendamento in tal senso, perché in tutti i paesi che hanno a sorte la mobilità sostenibile rappresentano il vero punto di svolta. Vigileremo perché non vogliamo che la montagna partorisca un topolino. Ancora una volta.