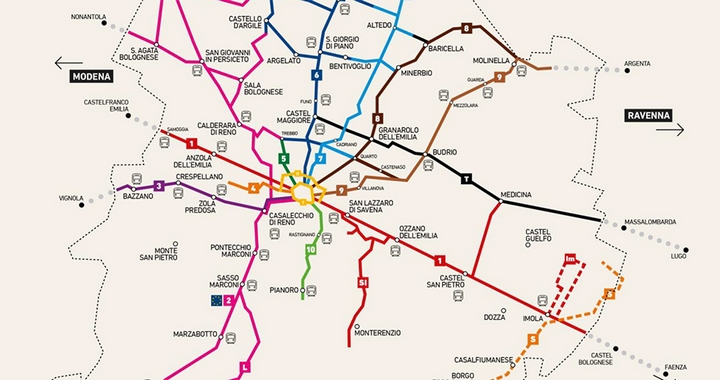

Continua a investire sulla ciclabilità la nostra vicina di casa, l’Area Metropolitana di Bologna, con un altro passo verso la promozione concreta di quel “cambiamento socio culturale” di cui parla il PUMS bolognese: trasformare in modo radicale le abitudini di residenti e city users in favore di un sistema di mobilità incentrato su trasporto pubblico e mobilità attiva. Questa volta, la spinta alla trasformazione passa attraverso il Manuale di progettazione della Bicipolitana e delle sue reti locali, appena approvato dal Sindaco metropolitano. Si tratta di uno strumento di indirizzo e guida pratica per tecnici, progettisti e amministratori, che ha l’obiettivo di favorire lo sviluppo della ciclabilità su vasta scala in un’ottica di rete, attraverso una progettazione omogenea, uniforme ed inclusiva, che punta al contempo alla qualificazione dei contesti attraversati e alla riconoscibilità delle infrastrutture ciclabili.

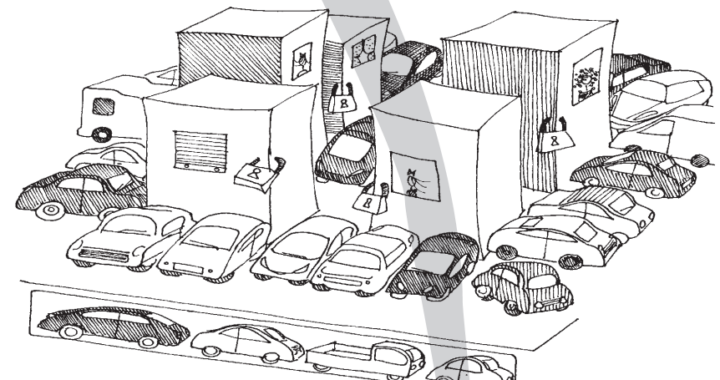

Il Manuale di progettazione della Bicipolitana (scaricabile dal sito bicipolitanabolognese.it) si compone di quattro capitoli: Principi della Bicipolitana, ovvero le linee guida generali che sono alla base di una progettazione di qualità a livello strategico e territoriale; Spazi ciclabili, un catalogo delle diverse tipologie di collegamento ciclabile e sulla loro adeguatezza in base al contesto; Continuità e interferenze, ossia indicazioni su come assicurare la continuità, la leggibilità e la sicurezza dei percorsi ciclabili nei punti in cui sono esposti o devono per qualche motivo interrompersi; Materiali, dispositivi, dotazioni, ovvero gli elementi architettonici e tecnici propri dell’infrastruttura ciclabile, atti a garantirne un inserimento armonico nel contesto e ad assicurare massimi livelli di comfort e sicurezza per l’utenza ciclabile.

È infine presente una sezione che contiene il glossario di riferimento, il contesto normativo e l’appendice che include il documento tecnico per l’applicazione della recente Riforma del Codice della Strada (L. 177/2024).

Uno strumento che riteniamo preziosissimo, perché uniforma le indicazioni di intervento sui percorsi ciclabili sia in caso di nuove infrastrutture, sia per l’adeguamento di quelle esistenti, a tutto vantaggio dell’omogeneità e della coesione di una rete pensata nel suo insieme. E’ una visione di cui nel territorio Modenese si sente ancora acutamente la mancanza, e su cui occorrerebbe lavorare, anche se significherebbe sacrificare un po’ l’estro creativo e le doti di improvvisazione di certi progettisti locali.